前话:这是我第一次写个人博客文章,担心技术文章写得 …

前话:这是我第一次写个人博客文章,担心技术文章写得比较乱,也就拿很早就想写但一直没机会写的”心流“作为处子主题。本文两个视频资源源自Youtube,所以可能只有科学上网的朋友能够看到……下次引用尽量用bilibili。关于心流,我从18年开始接触这个名词,认识基本来源于网络上对于心流的研究。现身说法对比了自身和研究的相似性和差异性,发现绝大部分符合,并在真实生活中开发了一套属于自己的方法论,运用这套方法论在这八年来大有脾益。最近有机会分享这个知识,也就从网上重炒了旧饭,旨在体现一些专业性,并且增加可信度。下一篇文章我将会将自己的方法论详细写入,并整合一些网络上认可度较高的方法以供参考。噢,既然是处子文章,作为Liverpool铁血粉丝,要说一句”You Never Walk Alone“

试着回想这样一种时刻:在学习的时候,某个时段突然陷入沉浸的状态,阅读速度和知识产出速度十分惊人。你的好朋友王二虎叫你一起讨论周末去游乐园的事宜,但你浑然不知,直到他拍了一下你的肩膀说“嘿!怎么那么认真呢“

或者另一种时刻:打游戏的时候,某一天突然变得势不可挡,瞄准敌人的速度超乎平常而你浑然不知。带领了你的队友十几连胜并且每把游戏都是MVP,你没有发现今天发挥了超常的反应力,打出了如此超常的操作,直到你的好朋友谢小彬夸赞你“嘿!今天你怎么那么强?”

还有这样一种时刻:踢球的时候,某一场比赛,突然有三十分钟你盯着球就知道球的走向,并且能够预测对手的跑位,直接进行封堵、突破。身体有股神奇的力量指引你持续这种“超神”状态,直到你的球迷武小磊在场边欢呼“嘿!今天你踢得真像武磊”

诶?怎么那么认真呢?怎么那么强呢?这是什么感觉?

在现在许多研究里,人们把这种状态定义为心流。

在如冥想、泡澡、淋浴的轻刺激活动种,大脑 前额皮质层 安静下来,大脑会产生独特的链接,增加洞察力—-就如 尤里卡时刻 那样的洞察力。

心流体验专家Steven Kotler和他的团队研究为极限运动员站台:

Tony Hawk在滑板运动中完成在空中900度转体 (这曾被认为不可能的事)

而三个月后来自巴西的Gui Khury完成了1080度转体—-当时他甚至才11岁!

Steven声称在这类极度危险、挑战极限的运动中,所展现的专注力和表现力锐不可当的状态,叫做心流。

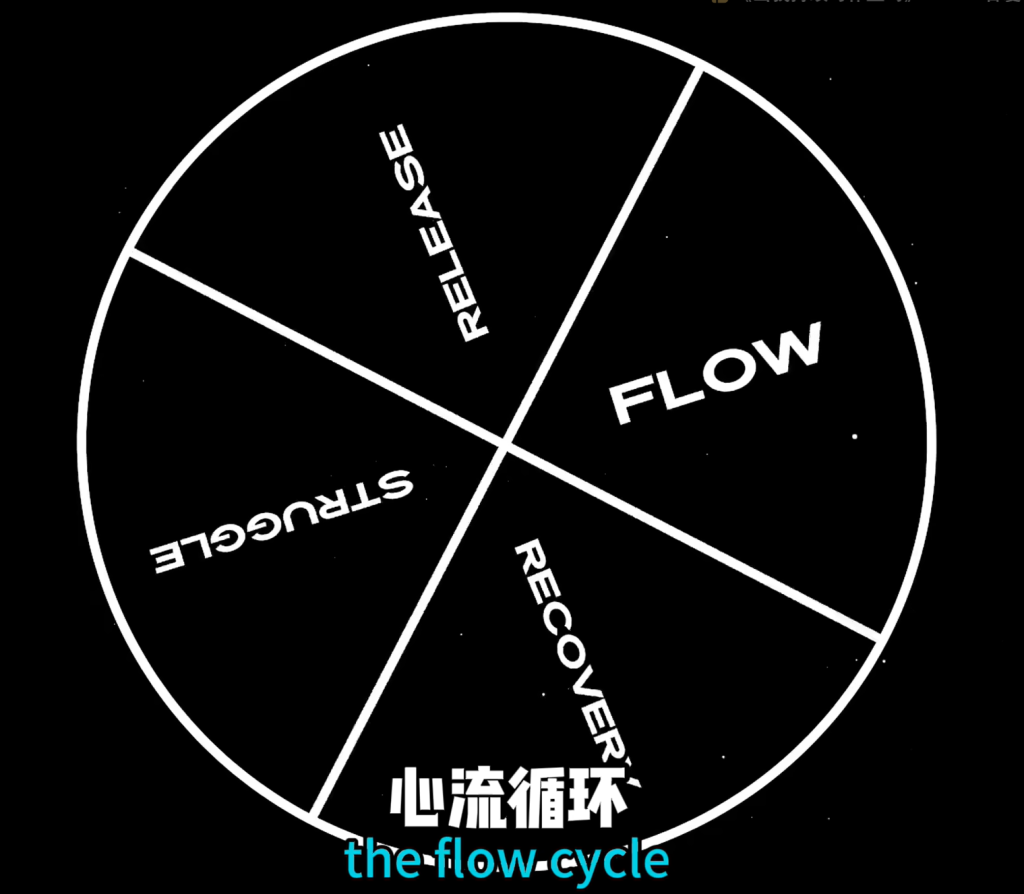

许多人认为,心流状态像电灯开关一样,要么亮,要么暗。其实不然,它是以循环的方式存在的。

心流循环分为四个阶段:压力、释放、心流、恢复

第一阶段:压力

一开始进行学习、工作、运动时,皮质醇和去甲肾上腺素的受压神经物质会让人想停止工作,做点别的事–以释放多巴胺。就像把巨石推上高山,这任务看起来不可完成,努力不可持续,整个过程远离心流。这时候如果停止工作,就会重置心流循环,并再次进入压力阶段。重置心流循环大约需要23分钟恢复,研究中实际上需要更多时间和意志力才能够让人再次投入工作。 而有一个常见但可悲的事实:世界上大多数人在压力阶段就停止,挣扎于压力阶段中,不断重置、启动,重置、启动,进进出出,以至于一事无成。 ***审视自己的高中生活,我会有这样的情况:一开始学习就生啃数学、物理难题,不仅让思维卡在困难点前面,并且会产生厌烦、不安的情绪,就不想再继续学下去。但又碍于月考、期中末考、大考的压力,不得不去重新启动对难题的学习,反反复复,不仅打击了自己的自信,还让学习效率大打折扣。

但当你将努力持续下去,将巨石推到山顶,噢!终于可以看看山顶风景了,喘口气吧—-这时候脑电波模式就会从β模式(与正常清醒意识有关)转向α模式(与白日梦和放松有关),进入释放阶段

第二阶段:释放

这个阶段触发Benson反应(核心是人体的放松反应,通过平衡下丘脑及后部功能,降低交感神经系统活性及儿茶酚胺分泌),缓解肌肉紧张、疲乏、抑郁焦虑等症状。这时候放空自己,但注意四周环境,或盯着一个远处的事物看。一般持续五到十分钟,身体就会自然进入第三阶段,也就是人们所追求的心流。

第三阶段:心流

在心流状态下,大脑会产生高波形脑电波,提高创造力和洞察力。同时释放一些混合的神经递质包括多巴胺、血清素和神经酰胺(通常和跑步者眼睛和内啡肽联系在一起),这些化学物质进一步增强注意力和耐力和更强的模式识别能力—-也是创造力的基础。这时候就会进入上文“怎么那么认真呢”“怎么那么强”的状态,你会感觉旁若无人,锐不可当,专注力和洞察力大大大大大大提高。有如在大海里遨游。***本人最早意识到存在这个状态是在小学时期,当时写完文学常识题(压力阶段),继续写作文的时候,班主任叫了我很多遍我都还在疯狂写文,直到他拍了拍我我才意识到我当时认真得忘记时间(

值得一提的是心流循环时间不会持续很长,所以把学习周期定为90min是比较科学的。

心流状态结束后,身体需要补充神经递质和能量,进入恢复阶段。

第四阶段:恢复

身体和大脑需要补充心流状态下消耗的神经递质,恢复静态负载(身体和大脑的累计损耗)带来的压力和劳累。之后心流不会再次发生,除非转移注意力并确保恢复是主动而非被动的。比如桑拿、温泉、以及比较日常的听音乐,做点让自己放松的闲事。这些都能减少静态负载并让你更快回到基线。感到满足的疲劳感,之后这种疲劳被深层次清空的感觉,专业机构称之为心流余晖。客观上它增强了恢复力,身体因为心流和神经递质,进入副交感神经状态,神经会因此计入平静、平和、满足的状态。当晚就能轻松进入深度睡眠,清除代谢废物—-从大脑通过消化系统排出。当你学会享受心流之后,这将成为一个自我强化的循环:体验得越多,就越想得到它,越是能够逼迫自己达到新的生产力水平。

***初二的时候在记录自己的学习周期时,我就发现了这一循环。通过90min学习周期(也是心流周期),释放阶段设置为5min,恢复阶段设置为25min,这既保证了我一个学习周期内保证了至少30分钟的心流状态,还能让自己得到大部分放松的时间(本人初中称为高级监狱不为过,其间有压力多到自卑甚至抑郁的例子,也有硬堆学习时间但效率过于低下的例子,这些都是中国教育发展仍稚嫩所带来的副效应以及对学生的身心荼毒!为什么说身心荼毒?因为拉长生命视角到现在,我见过太多太多在初中成绩不错,到现在无论是心理还是身体还是学业,都发展远不如预期的例子!我本人去年做过相关调研,他们口中的关键词多是“后悔”“没办法”。中华民族某种程度上失去了相当部分的“预期高知分子”,痛心!) 这种放松不仅不是浪费时间,而是生活平衡的必需品,是保证长期高效学习的关键!

间隙

心流循环间存在间隙,这个间隙就是从娱乐事件A过渡到学习事件B或是什么都不做。如果你过渡成功,就会重新进入心流循环,压力,释放,心流,恢复……如果什么都不做,那么就是回避,会一直无法进入心流循环,从而厌恶学习、生活、运动等等。所以,首先一定要投入到压力中,这是心流循环最艰难的。一旦掌握了压力阶段,循环其余部分就会变得相当轻松。你可以优雅地在压力中挣扎,在不适中坚持。如果你坚持下去,心流就会在释放的另一端,无意识地、毫不费力地进行接管。

这就是心流循环,当你有意识地了解你在循环中的位置时,你就知道下一步该往哪走了。

至于如何缩短这个间隙,以及如何平滑有效度过压力阶段,我将会在下一篇文章以现身说法进行分享,并推荐一些心流研究出的方法。(期末+实训压力太大哈哈,另外技术文章也要耗费大量精力,就先到这。第一次写文章,如有不足欢迎指出。)

好文,mark了